FlashFloppy ― 2018年06月10日 09:07

GotekのHWFDDエミュレータ用の改造ファーム、FlashFloppyを試してみた。

GotekのFDDエミュレーターはかなりの種類出ているんだけど、違いはファームのみで基本的にHWは同一との事(ディスプレイがないものや26ピンのものは除く)。

その為、FlashFloppyのファームさえ書き込めば皆FlashFloppyとして動作する。

FlashFloppyの特徴として、

・多種多様な機種で利用可能な様、様々な動作モードを持つ

・USB上のFDイメージにダイレクトアクセス可能

・オリジナルのGotekと比較し、直感的に操作可能

・HW改造することで、

現在利用しているFDイメージのファイル名を表示可能

FDDの動作音を再現

などなど。

自分でも以前SFRM72-FU-DLという720KB専用タイプを購入し、HBD-F1のドライブと交換して利用していたのだけれど、操作方法が煩雑で今一つ使い勝手がよくない。

また、HBD-F1のドライブとして利用する分にはいいのだけれど、ジャンパピンで34ピンをRDY/DSKCHGのどちらかに切り替えという仕様なので、多分TurboR内蔵には利用できない(試してない)

ところがFlashFloppyはデフォルトで34ピンがRDY、2ピンがDSKCHGと割り当てられているため、基本的にそのままMSXで利用できるはず。

また、FlashFloppyは左右のボタンでFDイメージを直接切り替えられるのだけれど、上記のHW改造で現在のFDイメージファイル名を表示できる。

この改造込みで考えると、使い勝手は格段に向上するはず、ということで改めて黒色のSFR1M44-U100Kを購入し、いろいろ手を加えてみた。

まず、OLED追加と圧電サウンダ固定の為にケースをカット&穴あけ実施

画像上部の出っ張りをカット&底面に圧電サウンダのサイズで穴あけ。

でっぱりカットはカッターで現物の位置合わせしながら実施。

穴あけは、大きな径のドリルは持ってないので5mm程度のドリルで適当に穴をあけた後、リーマーで拡張。

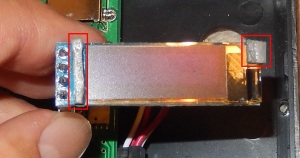

OLEDモジュール。

赤枠の位置にカットした両面テープ(手元にあった3Mの強力タイプ)を張り付け、これでケースと固定する。

ケースの出っ張りカットしてないとでっぱりが邪魔でうまく貼り付けできない。

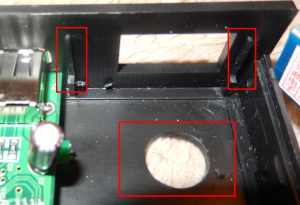

ケース上蓋。

こちらも赤枠部分をカット。カットしないとOLEDへの配線に干渉する。

今回はこのでっぱりにスポンジを張り付けでOLEDをうしろから抑えるようにしてみた。

ケース底面。

圧電サウンダはこの位置にはめ込み固定。

圧電サウンダは別に固定しなくてもいい(テープで十分)のだろうけど音がかなり小さく聞き取りにくかったので外に出してみた。

のだけれど、まだ音が小さい…

FlashFloppyの圧電サウンダ ― 2018年06月10日 15:03

FlashFloppyの圧電サウンダだけど、どうにも音が小さいので音量アップ改造をしてみることにした。

参考レイアウト図

回路図は下の通り。本体のジャンパJBの外側(コネクタ側)より回路のJBに接続。GNDはJBの内側から、+5Vは追加ヘッダー部分からそれぞれ取得する。

トランジスタは部品箱に余っていたRN1202を利用。

これは内蔵抵抗が両方10KΩのタイプ。

これまた部品箱に余っていた廃物利用のユニバーサル基板(4x4)を利用し、トランジスタx1、外付け抵抗x1、ヘッダピンのみで実装完了。

外観はこんな感じ。

組み込んだところ

動作音はそれなりに聞きやすくなった。

FlashFloppyのファイルアクセス順序 ― 2018年06月24日 22:35

ファイル名順ではなく、FATに書き込まれている順で表示されるみたい。

微妙に使いづらい…

最近のコメント