FlashFloppyの圧電サウンダ ― 2018年06月10日 15:03

FlashFloppyの圧電サウンダだけど、どうにも音が小さいので音量アップ改造をしてみることにした。

参考レイアウト図

回路図は下の通り。本体のジャンパJBの外側(コネクタ側)より回路のJBに接続。GNDはJBの内側から、+5Vは追加ヘッダー部分からそれぞれ取得する。

トランジスタは部品箱に余っていたRN1202を利用。

これは内蔵抵抗が両方10KΩのタイプ。

これまた部品箱に余っていた廃物利用のユニバーサル基板(4x4)を利用し、トランジスタx1、外付け抵抗x1、ヘッダピンのみで実装完了。

外観はこんな感じ。

組み込んだところ

動作音はそれなりに聞きやすくなった。

FlashFloppy ― 2018年06月10日 09:07

GotekのHWFDDエミュレータ用の改造ファーム、FlashFloppyを試してみた。

GotekのFDDエミュレーターはかなりの種類出ているんだけど、違いはファームのみで基本的にHWは同一との事(ディスプレイがないものや26ピンのものは除く)。

その為、FlashFloppyのファームさえ書き込めば皆FlashFloppyとして動作する。

FlashFloppyの特徴として、

・多種多様な機種で利用可能な様、様々な動作モードを持つ

・USB上のFDイメージにダイレクトアクセス可能

・オリジナルのGotekと比較し、直感的に操作可能

・HW改造することで、

現在利用しているFDイメージのファイル名を表示可能

FDDの動作音を再現

などなど。

自分でも以前SFRM72-FU-DLという720KB専用タイプを購入し、HBD-F1のドライブと交換して利用していたのだけれど、操作方法が煩雑で今一つ使い勝手がよくない。

また、HBD-F1のドライブとして利用する分にはいいのだけれど、ジャンパピンで34ピンをRDY/DSKCHGのどちらかに切り替えという仕様なので、多分TurboR内蔵には利用できない(試してない)

ところがFlashFloppyはデフォルトで34ピンがRDY、2ピンがDSKCHGと割り当てられているため、基本的にそのままMSXで利用できるはず。

また、FlashFloppyは左右のボタンでFDイメージを直接切り替えられるのだけれど、上記のHW改造で現在のFDイメージファイル名を表示できる。

この改造込みで考えると、使い勝手は格段に向上するはず、ということで改めて黒色のSFR1M44-U100Kを購入し、いろいろ手を加えてみた。

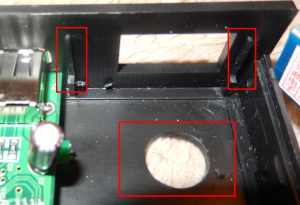

まず、OLED追加と圧電サウンダ固定の為にケースをカット&穴あけ実施

画像上部の出っ張りをカット&底面に圧電サウンダのサイズで穴あけ。

でっぱりカットはカッターで現物の位置合わせしながら実施。

穴あけは、大きな径のドリルは持ってないので5mm程度のドリルで適当に穴をあけた後、リーマーで拡張。

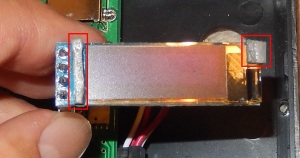

OLEDモジュール。

赤枠の位置にカットした両面テープ(手元にあった3Mの強力タイプ)を張り付け、これでケースと固定する。

ケースの出っ張りカットしてないとでっぱりが邪魔でうまく貼り付けできない。

ケース上蓋。

こちらも赤枠部分をカット。カットしないとOLEDへの配線に干渉する。

今回はこのでっぱりにスポンジを張り付けでOLEDをうしろから抑えるようにしてみた。

ケース底面。

圧電サウンダはこの位置にはめ込み固定。

圧電サウンダは別に固定しなくてもいい(テープで十分)のだろうけど音がかなり小さく聞き取りにくかったので外に出してみた。

のだけれど、まだ音が小さい…

猫の手リモコン その2 ― 2018年05月06日 22:49

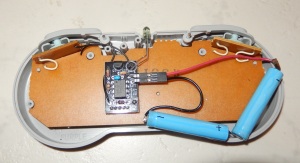

前エントリで単6電池ならスーパーファミコンのコントローラに内蔵できるかも、と書いていたけど、やってみたら案外簡単にできた。

以下方法

※注意:いろいろ保証外の利用方法です。電池のショート等発火の危険性もあります。あくまで自己責任の範疇でお願いします。

まず、手元に単6電池が1本だけあったので、試しに猫の手化したSFCコントローラーの中に入れて蓋を閉じてみた。

コントローラーの下部なら厚みが丁度よく入るみたい。

蓋をして軽く振っても動く音がしない。(単6電池は直径約8mm)

電源として利用する場合、電池ボックスも内蔵しなければならないが、裸電池でぴったりの空間のようなので、電池ボックススペースを確保するのは難しそう。

逆に言えば配線ができれば行けそうな感じがするけど、まさか直接電池にはんだ付けするわけにもいかないよな、と色々調べていたら、9V電池を分解すると6本の単6電池を入手でき、かつその単6電池はタブ付である、という情報を得た。

で、近所のダイソーで9V電池を購入、すぐさまばらして中から取り出した6本の単6型電池から2本利用して作ったのが画像の状態。

電池をこの位置に配置するとぴったり収まる模様。

電池のマイナス側と猫の手基板の位置が近くショートの危険があるため、電池側の端子をホットボンドで絶縁した。

この位置で電池を内蔵すると十字キー側に重心が傾くかと思ったけど、思ったよりは真ん中からずれていない。

また、とりあえずゲームを数分試したけど問題なく利用できる模様。

注意事項及び反省点。

・そもそも9V電池分解の際に危険が伴う(注意しないとショートする)

・取り出した電池は極性が記されていないので都度テスターで確認の必要あり。

・今回はタブがあるからと安易に配線をはんだ付けしてしまったけど、タブの長さは短いので安全とはいいがたい。やはりはんだ付け以外の方法を考えたい。

・配線をはんだ付けしてしまったので電池交換が面倒。

・液漏れすると猫の手基板含めて全滅しそう。通常市販されている電池より外装が簡略化されているから耐久性とか悪いだろうし。

ということで、普通の市販単6電池を内蔵できるような方法を考えたいところ。

→SFCのコントローラーではなく、PSのコントローラーなら単6電池ボックス内蔵するスペース確保できるかな?、SFCは3V(電池2本)、PSは4.5V(電池3本)だからスペースは多く必要だけど、PSコントローラーはそもそもサイズが大きい。

今度ハードオフに行ったらそこそこ程度の良いPSコントローラー探して分解してみよう。

単6電池ボックスは千石電商で取り扱いがある模様。

こっちも試しに買っておきたい。

猫の手リモコン ― 2018年05月04日 16:56

スーパーファミコンのコントローラーを、MSX(ATARI仕様)/ファミコンのコードレスコントローラー化する猫の手リモコンキットを購入してみた。

にがさんが開発した同人キットで、上記リンクの家電のケンちゃんで頒布中。

シリーズとして、

1号:MSX用受信機

2号:MSX等のジョイスティック/パッドを無改造で無線化するBox

3号b:スーパーファミコンコントローラー用送信機(組み込み用)

3号c:プレイステーションコントローラー用送信機(組み込み用)

4号:ファミコン用受信機

がラインナップされている。

購入したのは1号、3号b、4号。

組み込み自体は30分程度で完了。

元のケーブル用端子を外すのが一番時間かかった。

説明書には電源用のワイヤー穴を1.5mm x2で穴開けと指示があったが、手元にそんなに細いドリルはないので2mmの穴を1つ開けて線2本ともそこに通している。

LEDの位置合わせは不要だった。

電池ケースはできれば内臓にしたいけど、スペース的に無理。

単6電池とか使えばどうにかなる?

送信機と受信機は赤外線通信との事だけど、操作感は上々。

かなり快適にゲームができた。

…が、久々にプレイしたエルギーザの封印(MSX2)はすぐにはまってしまった。

完全に攻略手順忘れてる…

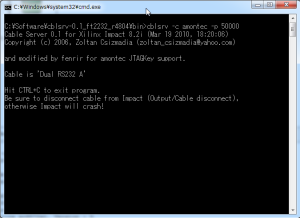

cblsrv+iMPACTでCPLDに書き込み ― 2018年03月19日 21:00

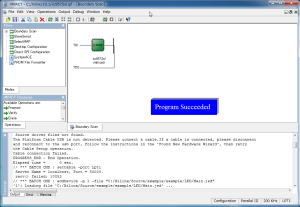

FT2232D+cblsrv-0.1_ft2232_r4804+iMPACT10.1でのCPLDへの書き込み

FT2232Dの書き込み機をUSBに接続、JTAGをデバイスに正しく接続し、

>cblsrv -c amontec -p 50000

でcblsrvの起動

-pオプションはポート番号。

利用していないポートを指定。ローカル通信だからあまり気にしなくていいけど、ファイヤーウォールでブロックしていないかも注意。

cblsrv起動後、iMPACTを起動。

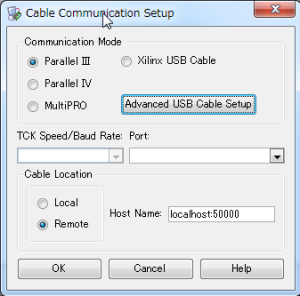

[Output]-[Cable Setup]より、ケーブルを選択

Communication ModeをParallel III、

Cable LocationをRemote

HostNameをlocalhost:50000

に設定。

recv() failed: 10053

とか出るし、動作がかなり重くなるけど気にせずに、

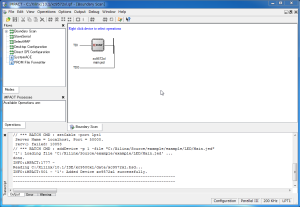

右側ペインをダブルクリックして[Add Xinlinx Device]よりjedファイルを選択

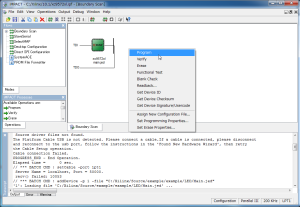

デバイスが表示されたら右クリックで[Program]を実行

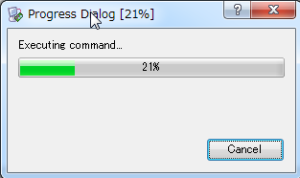

プログレスバーが100%までいったら書き込み完了

書き込み終了後は、[Output]-[Cable Disconnect]でケーブル切断した後、CTRL+Cでcblsrv を終了。

ケーブル切断せずにcblsrv終了するとiMPACTがクラッシュするので注意。

以上。

最近のコメント